風水建築士として活動する安藤尚尭が、実際の現場で学んできた視点から執筆しています。

博多という氣の港町──青春と風水が交差する地を再訪して

青春の1ページを過ごした場所が、ある日ふと思い出される。私にとって、それが「博多」だった。

学生時代、この街で過ごした季節は、ただ無邪気に、ただ新鮮で、大人になる準備生活を過ごし、ただ楽しかった。

風水の「ふ」の字も知らなかったあの頃、博多はまるで何かに守られているかのように、懐が深かった。

そして今、風水という眼を持った私は、改めてこの都市に氣を読む。かつて住んでいた街に、理と氣とを携えて立ち返ること。それは、過去の自分と現在の自分が、静かに向き合うような時間だ。

博多は「氣を抱く港町」──地形の美しさと風水的特徴

博多は、背後に三方を山に守られ、前方は博多湾という海に開ける。これは風水でいう「四神相応」の典型に近い。北の玄武=山、南の朱雀=水。左右には東の青龍(多々良川・名島山)と西の白虎(那珂川・小高い丘)が控える。

まさに氣を招き、氣を蔵し、氣を養う「氣の包容都市」。だからこそ、長い歴史の中で商人も旅人も、この地に集い、去ってもまた戻ってくる。

青春時代の博多──食と文化、そして氣

博多の人たちはいつも明るく、地元で交わされる博多弁は耳に心地よく馴染んだ。特に若い頃は、女性の話す博多弁にどこか惹かれるものがあり、この街に自然と親しみを感じていたように思う。

食事もまた格別で、海の幸も山の幸もどれを食べても旨い。もっとも貧乏学生だったがゆえにありつけなかったのだが(笑)

当時はまだ風水の知識もなかったため、博多がなぜ昔から栄えてきたのかという問いも持たず、ただ日々を楽しんでいた。しかしあるとき、不意に「この街を風水の視点で見てみたい」と思い立ち、現地の調査を始めることにした。

調査内容はあくまでローカルな視点に基づいているが、博多に住んだことがある者、あるいは地元出身の者なら、「ああ、あそこか」と思い当たる場所ばかりだろう。映画ファンなら一度は耳にしたことのある、あの“舞台”の背景に――思いもよらぬ氣の構造が隠されていた。

龍脈① 犬鳴峠の夜と氣の感覚

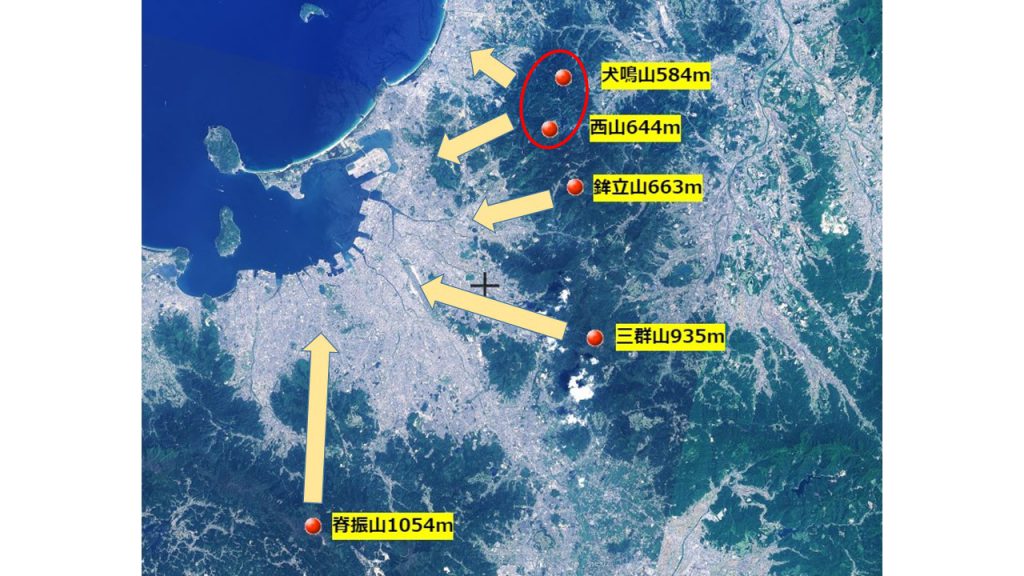

龍脈

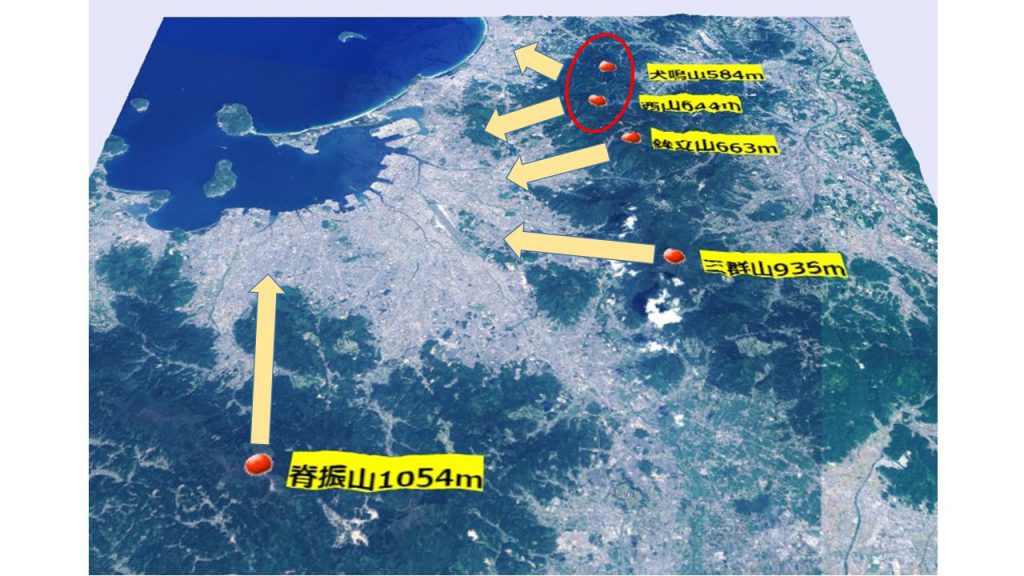

龍脈3D

写真の右上に写っているのは、犬鳴山である。この名前を聞いてすぐにピンときたなら、相当な映画好きだろう。

犬も泣くとまで言われる“最恐スポット”。今年、実際にその場所を舞台にした映画『犬鳴村』が公開され、「日本最凶の心霊トンネル」として全国に知られるようになった。まさにその舞台が、ここである。

人の行く手を阻むほどの山の氣――そこは、まさに氣が一点に集まり、押し寄せるような場所だった。今では危険すぎるとして封鎖された犬鳴トンネルも、当時はまだ通行が可能だった。

まさか、あの犬鳴が博多の龍脈を形作る一角であるとは思いもよらなかった。犬鳴山と西山から流れるこの龍脈は、香椎付近を通り、やがて格の高い香椎神宮へと至る。

龍脈②:鉾立山からの龍脈

こちらも犬鳴山系とされるが、鉾立山からの龍脈は福岡インター付近を通過し、多々良川に水の氣を与えている。

龍脈③:三郡山からの龍脈

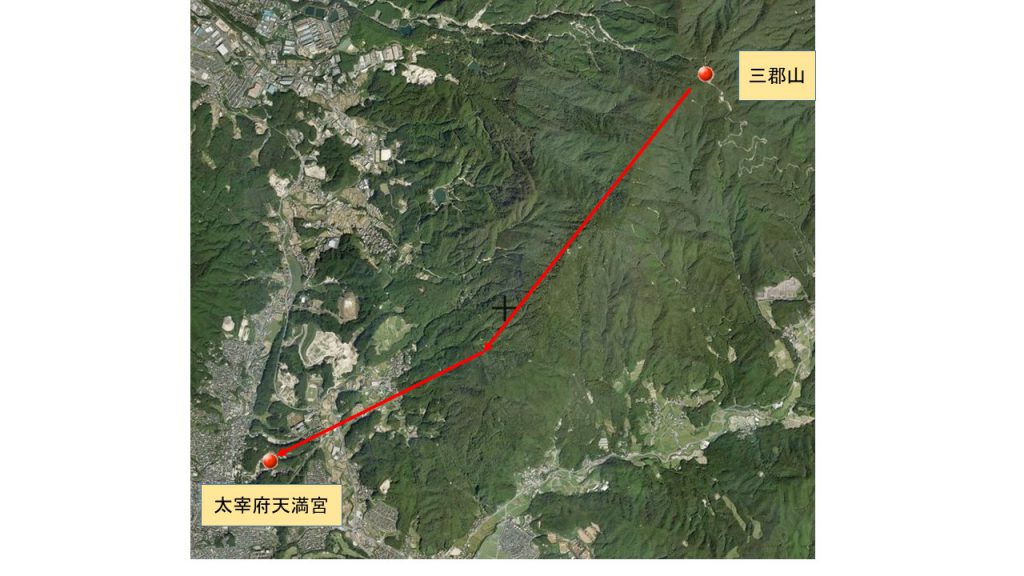

三郡山からの龍脈は、福岡空港周辺を経て、博多湾へと注ぐ。さらにこの山からの氣は、学問の神を祀る太宰府天満宮にも流れ着いている。

三郡山から太宰府天満宮

龍脈④:脊振山(せふりさん)からの龍脈

この地域で最も標高の高い山であり、その高さは1054メートル。非常に力強い氣を放つ山である。脊振山は古くから修験者が集まる聖山として知られてきた。その龍脈は、博多の室見川の源流を形成し、天神・中洲といった福岡の中心地を潤す。

そういえば、かつて唐津方面へドライブに出かけたとき、この脊振山系の三瀬峠を走った記憶がある。現在は、立派な橋がかかっているようだ。

都市の構造と氣の流れ

博多の街は整備された都市計画のようでいて、実は氣が自然と流れるよう風水設計されている。天神から中洲へ抜ける道には、「動と静」のリズムがある。川と通り、社と楼門、屋台と寺院――すべてが風水的に「氣を散らしすぎず、滞らせすぎない」絶妙なバランスで配置されている。

風水建築士としての私が感じたこと

若い頃の私は、この氣の流れに身を任せ、ただ感じるままに街を歩いていた。今の私は、それを図にし、分析し、構造として読み解ける。

けれど、どちらが本物かと問われたら、「どちらも本物」なのだと思う。

直感と知識。青春と老獪。感性と理論。

それらが混じり合ったとき、風水は単なる技術を超え、「土地との対話」になる。

博多を歩くすべての人へ

この街には、氣がある。よく整えられた、美しい氣だ。どうか、急ぎ足で歩かずに、ひと呼吸して、空を見て、川の流れに耳を澄ませてみてほしい。そのとき、あなたの中にも、何かが流れ始めるかもしれない。

最後に:風水とは、土地と記憶と魂の対話

博多は、私にとって「氣の原風景」だったのかもしれない。風水の知識がなかったあの頃の感覚が、今の私の中で言葉にした瞬間、この街が「ただ懐かしいだけではない意味」を持ち始めた。

これを読んでいるあなたにも、そんな「原風景」があるかもしれない。それを、風水の眼で見つめ直したとき、新しい氣の流れが始まる。

故郷を離れ、今は異なる土地で暮らしている人も多いだろう。

だが、若い頃にその地で吸い込んだ氣は、呼吸とともに身体に染み込み、心に刻まれ、決して消えることはない。

たまには、その氣を思い出してみてほしい。

それは単なるノスタルジーではなく、あなたの内に今も流れ続けている“氣の記憶”である。

風水とは、外の氣を読むことに見えて、実は、自分の内にある氣と向き合うことでもあるのだ。

あわせて読みたい記事

この記事は、風水建築士・安藤尚尭が執筆しています。

風水と建築の融合をテーマに、設計・現場・鑑定を一貫して手がけています。

📚 もっと風水について知りたい方へ:

📢 株式会社パルナスでは、お問い合わせ・ご相談を2つの方法で承っております:

▶ 株式会社パルナス 公式ホームページを見る

▶ メールで問い合わせる

▶ 電話で相談する(042-649-9907)